Descripción

MANOLO O LA PURIFICACIÓN POR EL DOLOR, por Javier Rey de Sola

El dolor, cuando es profundo, es incapaz de mentir.

Todos, por regla general, llevamos en la vida nuestra máscara, la que hemos ido construyendo a medida de nuestros intereses o ambiciones y mediante la cual –eso creemos– nos conocen e identifican los demás. Las excepciones a esta regla son numerosas y casi podríamos decir que la invalidan. En tantos momentos pensamos ofrecer un aspecto y, por un detalle involuntario y mínimo, nos hemos delatado. Los enamorados son el supremo ejemplo de lo que afirmamos. Al comienzo del idilio, se sojuzgan las facetas de la persona que, así se estima, cotizan a la contra de la esperada conquista. La otra parte hace lo mismo, y es este fingimiento mutuo el que embelesa y conduce a los extremos del delirio. Si se triunfa, es a pesar de la máscara, que, antes o después, habrá necesidad de deponer. Normalmente, es sustituida por otra, que pasado un lapso también se deberá abandonar, continuando el sucesivo recorrido de despojamiento que sólo finaliza con la muerte, que es la que confiere a la persona la verdadera identidad.

Si queremos extrapolar el sentimiento a los intereses normales de la existencia, enamorados somos todos. Ya no sólo frente a la persona en la que buscamos el necesario complemento, sino también y principalmente cada vez que aspiramos a obtener una ventaja en la resbaladiza cucaña que llamamos vida. En estas ocasiones, ponemos en marcha, más o menos conscientemente, el mecanismo o melodía de la seducción. Es un arte que dominan las mujeres.

Manolo es una obra nacida del dolor. Es libro que ha hecho añicos la máscara.

No hay dolor más grande que la pérdida de un hijo. Qué tendrá el sentimiento paterno-filial –ese vínculo misterioso que confiere el verdadero rango de hombres y mujeres– que hace que aquél se sufra como inconsolable. Este sufrimiento que no se parece a ningún otro es mezcla de atavismo, de primordial biología vulnerada, de enconada trampa y monumental estafa. Si alguna vez estuviera justificada la blasfemia –el pecado imperdonable–, sería en este caso. Pero Dios otorga aquí su perdón más depurado.

Hay muertes, también, que son como una efigie de medalla.

Las medallas conmemoran sucesos singulares, los que sobresalen con su ímpetu por encima del trafagoso devenir. Son gestas, victorias, imponentes desafíos que culminaron en derrota, como la que nos cuenta Homero de su Héctor, quizá la muerte más conmovedora de las páginas literarias de la historia. Y cómo lloraba David por Absalón.

La pena, en ejemplos literarios o ficticios o en aquellos que sucedieron realmente –¿hay diferencia?–, son comparables en su intensidad. En su manifestación difieren.

El castellano –característica impronta de la raza– saca fuerzas de donde no sabía que existieran: “Y cuando a solas con mi dolor”, dice Cossío, “ahondaba en él, en mí mismo descubría un temple estoico que no era mérito de mi voluntad, sino herencia. Es que Castilla templa los hombres así”.

Castilla. España. Más que realidades diferenciadas son, acaso, conglomerados indivisibles de la misma sustancia. Como el Padre y el Hijo, unidos por el amor que es el Espíritu.

España es país de mitos. Mitos literarios, mitos históricos, mitos biográficos y mitos también de andar por casa. De aquí, lo atractivo de nuestro país para el foráneo. No son pocos los viajeros extranjeros que, recorriendo los vericuetos españoles, han dejado luego plasmados sus recuerdos, con mayor o menor justicia, sobre nuestras costumbres, que no son sino el reflejo de un alma especial, que tiene como rasgos distintivos lo arriscado y lo inasible. Como si el español estuviera desgarrado entre la dureza de la tierra y el tirón candente de lo inmaterial.

Cossío, en este libro fulgurante, donde ya hemos dejado dicho que no miente –su terrible tema tiene vetada la mentira–, se explaya en sublimes renglones sobre la tierra en la que el horizonte se funde con el cielo. “El español, generalmente, no sabe por qué hace las cosas. Una palabra, entre nosotros, se hace tópica enseguida”. El tópico es la moneda barata del idioma, como esos céntimos que dudamos de reclamar en los comercios y que, unas veces, abandonamos por despreciables y, otras, acogemos con avaricia, un punto avergonzados y también arrepentidos porque abultan innecesariamente la cartera. “La civilización occidental y cristiana”, la “antipatria”, “los sin Dios”, el “Imperio”, “la santa tradición”… Cuando se habla así –los ejemplos son del escritor–, se ha dejado de comunicar. El tópico reemplaza a la expresión, acaso torpe pero auténtica, y ya no hay nada que hablar. Teniéndolo todo que decir, valga la paradoja. Un pueblo que abraza la retórica se convierte automáticamente en cadáver. Bien es cierto, que es muy difícil que los pueblos mueran. Los totalitarismos lo han pretendido desde siempre, pero los pueblos, las personas, se resisten, muchas veces al precio de la sangre. Cuando el lenguaje se corrompe, la tiranía no anda lejos. Llamar segmento de ocio al tradicional recreo de los escolares –este ejemplo sonará–, significa que nos quieren dar gato por liebre. Hilo a hilo, se va tejiendo el tapiz totalitario.

El castellano se ha resistido siempre.

¿Pero no fue en Castilla, precisamente, donde se acuñó una retórica periclitada y falsa, la que quiso convertir los hombres en estatuas, con un perpetuo gesto de severidad, que no es firmeza? Lo negamos.

Es muy difícil hablar del alma de Castilla sin caer en el pastiche. Es cierto que se han pergeñado terminachos que hablan del “espíritu castellano”, su “reciedumbre”, su “austeridad” y otras zarandajas. Es posible, también, que sólo sepamos hablar con frases hechas.

La realidad, en Castilla, en España, en todo el mundo, subyace por debajo de su denominación. La vida está oculta por esa convención que es el decoro de los pueblos. Cuando el tópico se pronuncia por primera vez, no es tópico, sino verdad. Al repetirse, el vocablo se extingue como expresión de un hecho vivo y pasa a existir –que no vivir– en el anaquel de antigüedades. La vieja espada que se exhibe en la panoplia. Ahora sólo sirve de decoración o adorno, pero siglos atrás fue empuñada por un hombre y, casi con seguridad, hirió o dio la muerte. Con imaginación, suplantamos el óxido que la cubre por la sangre que, un día, corrió hasta la empuñadura. Hubo acción, hubo arrogancia, hubo, probablemente, arrepentimiento. Todo ello bajo un sol cubierto por las nubes, acaso un día claro, quizá en un duelo nocturno motivado por la traición o los celos.

La erudición muchas veces suplanta la cultura. El abigarramiento de datos no muestra la esencia de la cosa. Para sentir el latido de la historia, no basta con el frío inventario de sucesos. Hace falta que los sintamos cercanos, que es lo mismo que decir amenos. El narrador tiene que ser entretenido. Es suficiente, muchas veces, registrar un rasgo mínimo del héroe: el sudor que le resbala por la sien o los pómulos encendidos por la fiebre. Si el relato aburre, es falso. Cuántas malas novelas, ponderadas por la corrección de su escritura.

Los grandes escritores se expresan con llaneza. Vale decir, con estilo. Estilo es lo contrario de estilismo. Se confunden tantas veces. Estilo es la manera propia de expresarse. Estilismo es su caricatura, el “parecerse a”, que tan bien escribía. O el imitar la manera de escribir del siglo tal, tomado éste como la cumbre del idioma, tras el cual la lengua declinaría.

El propietario de la lengua no son las academias, sino el pueblo. Y en segundo lugar, los escritores, los de verdad, los que tantas veces van pergeñando su obra a la intemperie, lejos de la mórbida comodidad de los palacios. El Quijote se engendró en una cárcel. Santa Teresa escribía, casi literalmente, en los caminos, mientras iba erigiendo su edificio espiritual. Ambas voces, y tantas que surgieron en Castilla, siguen vivas, pero no porque su lenguaje cristalizara para siempre y a partir de tales gemas no quedara sino el recurso de la decadencia, todo lo señorial y sublime que se quiera, sino porque expresaron en el lenguaje de su época verdades que no pueden morir.

El lenguaje evoluciona. Es algo que todos sabemos, pero que no siempre se comprende. Ahora mismo, según se redactan estas líneas, está cambiando, buscando nuevos cauces, rompiendo sus costuras. Se nota que hay vocablos, expresiones, que titubean, dudan, no terminan de decidirse sobre el camino a seguir. Dan la impresión de gravitar hacia determinado enfoque, pero resulta que, impensadamente, se inclinan a otro. A veces, la incógnita dura unas décadas; otras, se ventila el litigio en pocos años. Y cuando parece que un vocablo se encamina a su extinción, resulta que cobra nuevos bríos y vuelve a tener actualidad. Es el pueblo el que tal hace. Y el escritor, el de verdad –no la ristra de funcionarios del idioma, esos que al presente abundan–, quien lo registra. Como los médicos, o por mejor decir, las madres, que miden las décimas de fiebre, hasta que el enfermo recobra la salud. O muere.

Cada época tiene su propio desafío. Hablamos de la expresión literaria. Unas épocas lo enfrentan con éxito, mientras que otras no llegan a la altura. Acaso no haya tantas verdades, facetas de la única Verdad, que es Dios. Pero la época que consigue registrarla –a veces en la sola prosa de un único elegido; otras, en pléyade de eximios– queda para siempre como jalón entre los siglos. Francisco de Cossío es prosa que exige su rescate. Su pensamiento, sus historias, sus ficciones están a punto de salir del purgatorio en que normalmente cae el escritor tras de su muerte.

En las breves páginas de Manolo se contienen, en su radical esencia, la historia y el espíritu de España. Es mucho decir, pero es así. Francisco de Cossío nos explica por qué –y sobre todo, cómo– España llegó a ser. De qué manera España se creó en la lucha. Y el milagro de que, cuando parecía sumirse en decadencia, sintiera surgir de lo más hondo el impulso restaurador que la devolvió a su sitio, al que le corresponde, el que es sólo suyo y que ninguna otra nación puede reclamar. “Españoles, la patria está en peligro: acudid a salvarla”. Esta soflama que salió del pueblo hace dos siglos, la guarda la nación –sí, todavía, que nadie se engañe– como uno de los monumentos perennes de su espíritu.

Afirmaciones como éstas se pueden decir de otras naciones. Y nadie se asusta. Ningún francés muestra reparo cuando oye hablar de la grandeza de su patria y la misión que tiene encomendada en el mundo. En España, lo sabemos, no ocurre igual. Rápidamente, cae el anatema sobre el que se atreve a identificar y singularizar el destino del país. Se diría que, para muchos, demasiados, España no sería más que un agrupamiento de personas sobre determinado paisaje. Con el agravante de que no pocos se entretienen en buscar querellas o hechos específicos circunscritos al terruño, que no sirven más que para alzarse frente al compatriota, no para convivir con él en igualdad y armonía. Posiblemente, todas las naciones tengan similar porcentaje de estultos. Pero aquí se hacen notar más. Basta decir con empaque una sandez para cobrar patente de ilustrado. La tontería solemne, vinculada inseparablemente a la maldad. Casi diríamos sinónimos maldad y estupidez.

Existe el partido de los mediocres, el partido de los eunucos morales, que se solapa con el anterior hasta muchas veces confundirse. Francisco de Cossío figura, por derecho, en el opuesto campo. Aquéllos, los que no tienen talento propio que ofrecer, y además son envidiosos, han tratado siempre de eclipsar y suplantar al mérito. Cada forma de gobierno, afirma el escritor, “llevaba dentro de sí el veneno que había de destruirla. La monarquía muere a manos de la autocracia; la aristocracia a manos del nepotismo; la democracia a manos de la demagogia”. No recuerdo quién decía que frente a la demagogia los pueblos ven casi imposible su defensa.

La República feneció a manos de esta lacra. En España, por las fechas, prácticamente no había demócratas. Sí había liberales; tampoco muchos, pero los había. Francisco de Cossío pertenecía a semejante estirpe. La muerte o extinción de los liberales, y la de muchos que no eran nada, españoles de a pie, estaba decretada por el nuevo sistema. Cossío, él lo cuenta, recibía todos los días amenazas. El país se precipitaba velozmente al desastre. Pero surge la juventud, surge Manolo y, arriesgándonos a escribir una frase susceptible de sarcasmo, “dieron su vida por España”. Manolo, y con él tantos, se convierte en protagonista y mártir de la epopeya.

Es habitual recomendar cuidado al tratar estos temas. Se sugiere que es mejor afrontarlos de perfil, darles un tono discreto, opacado, con el fin, dicen, de “no molestar ni provocar polémica”. Así, en lugar de contribuir a la convivencia, se sostiene un edificio de mentira que, afortunadamente, hoy, se viene abajo. La verdad hay que decirla, aunque moleste. Máxime si se dice sin intención de enfrentamiento. La cobardía nunca ha dado buen fruto.

La versión hegemónica de aquella época, y del régimen autoritario que le sucedió, es la siguiente: la República habría venido con la intención de superar y remediar los males seculares de España. Fracasó por el oscurantismo de las fuerzas reaccionarias que, viendo peligrar sus privilegios, se alzaron en armas contra el pueblo. Los republicanos pudieron cometer errores; nunca, por supuesto, imputables a ellos mismos, sino derivados de la tarea ingente que abordaron. Tarea que consistía nada menos que en revocar, para mejor, lógicamente, la historia patria desde sus cimientos.

Esta simpleza, por no decir enormidad en su impostura, ha tenido éxito. Es la que se enseña en las universidades. La reducción de la historia a conveniente consigna. Aunque, gracias a la labor impagable de unos pocos, se va restableciendo lentamente la verdad. El palimpsesto de España va cobrando nitidez en su escritura.

Se ha hablado hasta la saciedad de las virtudes del pueblo. Generosidad, nobleza, espontaneidad. El pueblo tiene, cierto, sus virtudes. Pero en numerosas ocasiones se le ha llegado a convertir en voz inexorable contra la que no cabría apelación. El pueblo, reducido a muñeco mecánico. En ningún sitio, por el contrario, he leído un panegírico de la denostada clase media como el que aquí traza Cossío, presentando sus defectos, esos que se han caricaturizado tanto en la novela y el teatro, como el broquel que defiende una virtud que no quiere perder. La clase media, lo dice y lo demuestra el escritor, ha hecho históricos sacrificios en España. La clase media, cuando apenas existía, no siendo más que un puñado en las ciudades y dos o tres personajes representativos en los pueblos, ha salvado la nación. ¿Y cuál ha sido su recompensa? La clase media no trabaja por un sueldo.

Es imposible contar o resumir Manolo. Sería además un sacrilegio.

Una pincelada para terminar. Evocación de los socialistas españoles: “Yo no he visto en el mundo, y he corrido bastante mundo, nada tan intratable como un socialista español.” ¿Verídico retrato? ¿Guarda hoy actualidad? El lector habrá de contestarse.

Cuando leí por primera vez esta novela –quiero calificarla así–, me sorprendió su cercanía, su viveza, la maestría de exposición de unos sucesos capitales que ha hecho correr ríos de tinta, muchas veces turbia, y que aquí están expuestos sin átomo de retórica o falsedad. Es asombroso cómo el autor ha sabido registrar en este librito de menguadas páginas tantos quilates de verdad, de hondura, de objetividad, de sentimiento, como si fuera un amigo que nos lo estuviera contando en una tarde de invierno –la tarde de los escolares de Machado, don Antonio–, mientras el sol declina más allá de los cristales. Al concluir, se ha hecho de noche y nadie ha osado prender la luz. El corazón se llena de congoja y las palabras huelgan. Esto nos pasa con el libro. Pero en el fondo de la honda tristeza, surge, diminuta al principio, más afianzada luego, la luz de una alegría que se diría el hálito de un ángel, el que inspira las acciones nobles, el que nos desencarna de la vida para elevarnos a la Vida, la que nos espera de mostrarnos medianamente dignos y para la que Manolo –Manolo– es ejemplo y acicate. No lo dice el escritor: lo dice el padre.

Hay un sentimiento de culpa, también, en este libro. Dejemos que lo descubran los lectores.

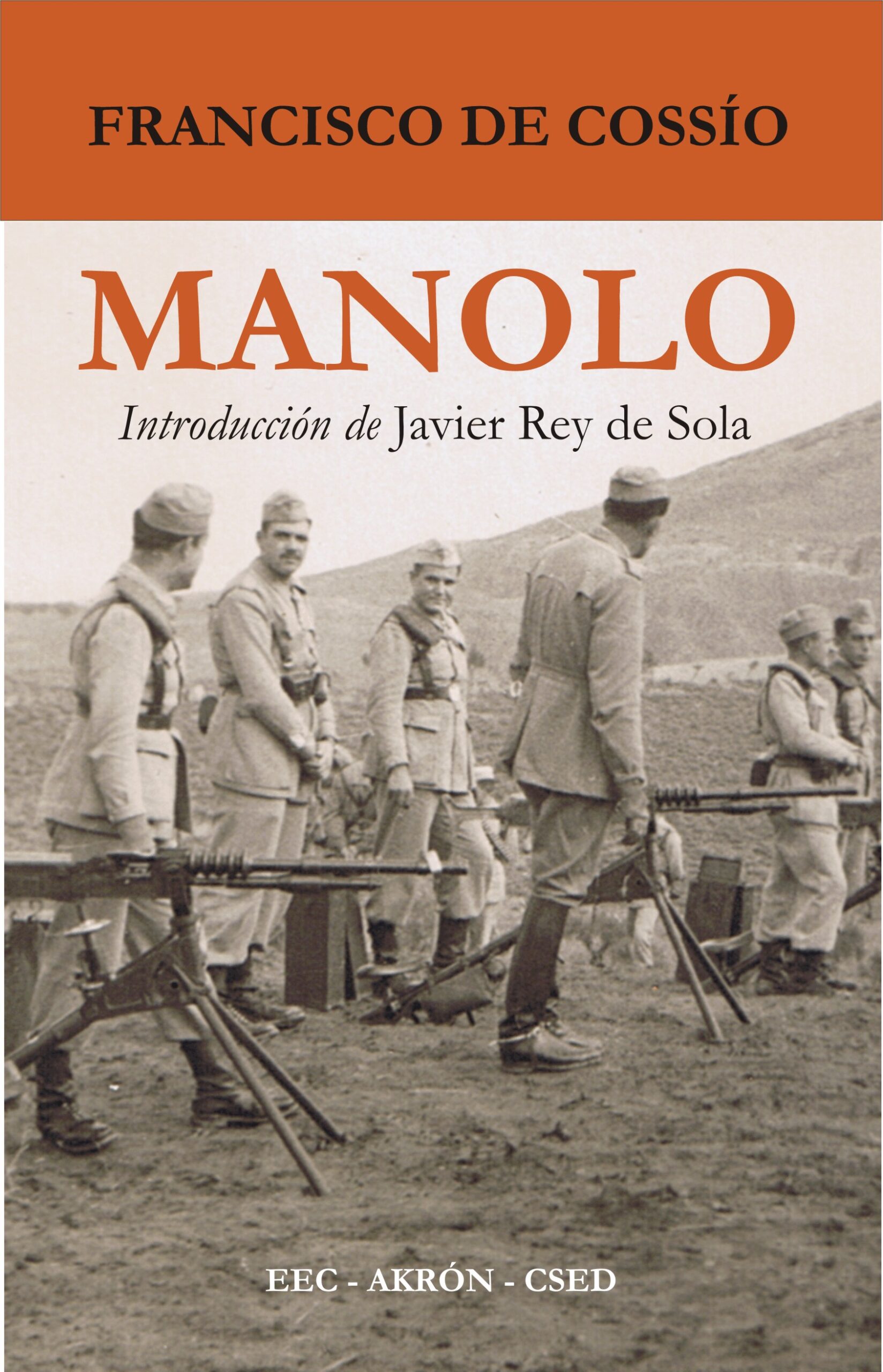

Setenta años viene esperando su reedición Manolo. En su día, mientras resonaba el eco de cañones y la tierra de España se empapaba de sangre, el libro fue ampliamente difundido y se tradujo al francés y al alemán. Fue una obra de circunstancias que se ha convertido en clásica. La dictadura de lo políticamente correcto ha venido estorbando desde entonces su reaparición y que muchos conocieran esta joya, mortal y luminosa. Ha llegado ahora su momento.

Javier Rey de Sola

Valladolid, vísperas de la Navidad de 2007

Valoraciones

No hay valoraciones aún.