Descripción

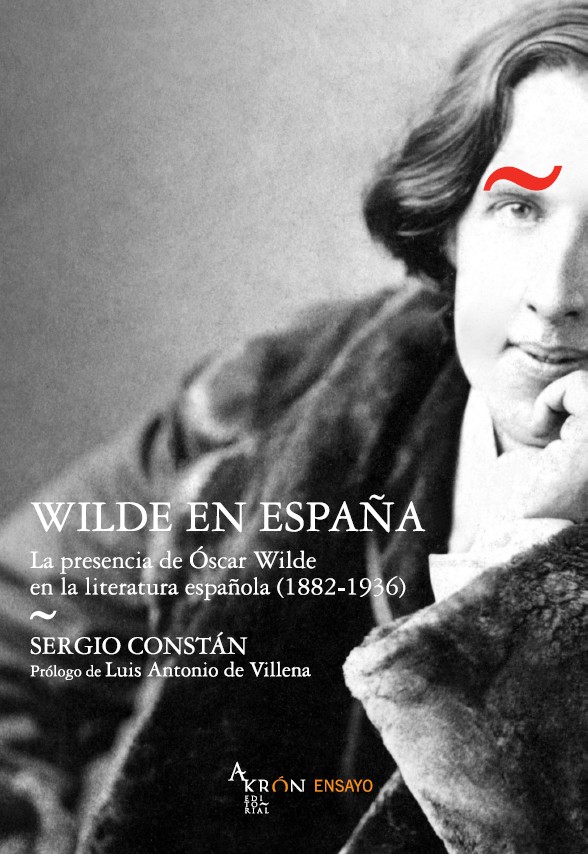

La presencia de Oscar Wilde en la literatura española (1882-1936)

Con prólogo de Luis Antonio de Villena, este ensayo de Sergio Constán recrea la presencia e influencia de Oscar Wilde en la literatura española de finales del diecinueve y el primer tercio del siglo XX.

OSCAR WILDE Y SU LEYENDA, porLuis Antonio de Villena

Yo leí en el verano de 1967 ―aún con 15 años― la biografía, no pequeña, que el ya fallecido novelista catalán Sebastián Juan Arbó dedicara a Oscar Wilde. Desde aquel verano tuve un amigo. Ese amigo era Oscar (al que en Oxford algunos de sus amigos llamaron “Hosky”). Sí, he escrito bastante sobre él, compré una pequeña carta suya, y he traducido ―menos― algunas de sus obras. ¿Soy un wildeano? Sí, pero no por la influencia que su obra haya podido tener en la mía: sinceramente creo que mínima. Más bien porque con mis escritos y mi devoción a él, pagaba lo que ese remoto y cercanísimo amigo, Oscar Wilde (1854-1900) había hecho por mí ―mucho― en los remotos días de mi adolescencia. De modo tal, que su influencia es indudable en mi persona pero no en mis escritos.

¿Quiere decir eso que yo, como él dijo probablemente sin convicción excesiva, también creo que puso su talento en su vida y sólo su inteligencia en su obra? No, su obra es magnífica y emblematiza como un icono todo el “fin de siècle”. Es verdad lo que dice Borges, quien por una vez se queda corto: “Dio a su tiempo lo que su tiempo pedía: comèdies larmoyantes para los más y arabescos verbales para los menos”. Sí, pero mucho más, y además ―que no es poco― con belleza, con ingenio y con tragedia. Por cierto, asimismo, es verdad que terminó siendo “el primer mártir gay” bien documentado, pero tampoco sólo ello le cumple. Oscar Wilde fue ―y es― rotundamente el gran personaje del simbolismo “entresiglos”.

Me ha ocurrido con insólita frecuencia, que muchos traductores, versionistas o estudiosos de Oscar Wilde, se hayan dirigido a mí para conocer mi opinión sobre su trabajo, como si yo tuviese un contacto ultraterreno con el propio Oscar (cosa de viejos amigos) y así tener la seguridad de que si me gustaba a mí, ello quería decir ―y es lo que se buscaba― que también daba su visto bueno “Hosky”. No creo que este sea el caso del amigo canario Sergio Constán que ha hecho una excelente tesis sobre la presencia de Wilde en España antes de la Guerra Civil (la parte menos conocida de su presencia entre nosotros) que ahora ha convertido en un libro que se lee con amenidad, saber y gusto. Oscar y yo ―estoy seguro― le damos una merecida bienvenida.

He vuelto a recordar a nuestro primer gran traductor (y forofo) de Wilde, Ricardo Baeza, a Cansinos Asséns, que también se carteó con el entonces traidor “Bosie”, y he recordado el librito que dedicara a Wilde un semioculto amigo de todas las decadencias: César González Ruano. Poseo otro librito sin nombre de imprenta ni de traductor (ilustrado y de hacia 1900 o poco más) con algunos cuentos y poemas en prosa de Oscar, La casa del juicio. En algunas ilustraciones puede leerse el nombre del para mí desconocido dibujante: Moya del Pino. Exponerse a estar junto a Wilde era todavía mefítico y empecatado. No en balde a sus propios hijos les habían quitado el apellido “Wilde” por otro de la rama materna “Holland”. Su nieto Merlin ha hecho bien en seguir siendo, pues, Merlin Holland.

Por lo demás, aunque quede fuera del tema de Sergio Constán por ahora (pues cabe esperar una segunda parte a su Wilde en España) recordaré, acabando, lo que Jacinto Benavente, con admirable pluma, comentaba en sus inacabadas y póstumas memorias Recuerdos y olvidos. Decía el comediógrafo Premio Nobel que en sus primeras comedias los críticos nunca olvidaban citar supuestos parentescos con Wilde, a lo que replica chispeante don Jacinto: “¡Ah, pillines!”. Bueno, quedaba dicho.

Como todo lo que queda dicho y sabido en el libro de Constán, que me complazco en acompañar, aclarando que no versa sobre un autor menor, sino sobre un genio de cuerpo entero. El icono con Des Esseintes del “fin de siglo” por excelencia. Que dijo bien: “Si uno dice la verdad, estará seguro, más tarde o más temprano, de haberla descubierto”.

El buen libro de Sergio Constán va a tener suerte. No lo digo yo, me lo dijo anoche “Hosky” mientras tomábamos una copa, de champán por supuesto. Es su bebida favorita.

Luis Antonio de Villena

CONTENIDO

CAPÍTULO I. HISTORIA DE UNA RECEPCIÓN

El primer jalón: José Martí, 19 – Alejandro Sawa y las tertulias de café, 24 – La labor introductora de Enrique Gómez Carrillo, 29 – El daño de Nordau. Reacciones de Pardo Bazán, Clarín y Rubén Darío, 37 – El «caso Queensberry» en España, 43 – Con Oscar Wilde en vida: Unamuno, los Machado, Baroja, Darío y Galdós, 45 – La muerte del artista. Primeras elegías, 61 – Las primeras traducciones. Irrupción de la crítica, 65 – Segunda ola de traducciones. La labor de Ricardo Baeza, 73 – Barcelona: otra vía de introducción, 86 – Dos visiones periféricas y una novela en clave. Los dramaturgos españoles contemporáneos de González Blanco, 91 – La hora de las representaciones teatrales. Wilde, «un negocio editorial». Otras huellas de su obra, 95 – La consolidación definitiva: 1925, 100 – Afirmación de un traductor: Julio Gómez de la Serna. Wilde a los ojos de los lectores, 119 – La «fórmula Wilde» de los dramaturgos. La guerra civil: fin de una expansión, 132.

CAPÍTULO II. WILDE Y LOS PROSISTAS

La novela de un literato o wildianos en Madrid, 141 – Unamuno: de su «Balada de la prisión de Reading» a Abel Sánchez, 157 – Manuel Machado y su Wilde parisién, 163 – El té literario de Dorio de Gádex, 167 – La importancia de llamarse Ramón, 174 – Azorín: un artículo y una novela, 184 – Maeztu: entre el rechazo y el elogio, 196 – La serena pasión de Álvaro Alcalá Galiano, 198 – La verdad de Las máscaras: Wilde en la obra de Pérez de Ayala, 216 – La perspectiva insular de Alonso Quesada, 222 – Eugenio d’Ors: Wilde en El valle de Josafat, 226 – La extravagante notación de César González Ruano, 229.

III. WILDE Y LOS DRAMATURGOS

La cuestión Benavente, 241 – En cuarto creciente: Linares Rivas, 248 – La madeja de Sofía Casanova, 254 – Otro «marido ideal»: el de Eduardo Haro y Joaquín Aznar, 262 – Un «recuerdo de Oscar Wilde ». Dos comedias de Suárez de Deza, 268 – Enrique Jardiel Poncela o el afán de superación, 281 – La Papirusa de Torrado y Navarro, 305.

IV. WILDE Y LOS POETAS

Wilde en la «Torre de los panoramas», 317 – Una oda de Leopoldo Díaz, 320 – Los brindis de Alonso Quesada y de Manuel Verdugo, 322 – La invectiva lírica de Nieves Xenes, 327 – Juan Ramón Jiménez: el poeta y el docente, 330 – La poesía de Wilde en las antologías españolas, 334 – Los espejos de Antonio Machado y Gutiérrez Albelo, 337 – Estanislao Quiroga y de Abarca: una oración para un cuento apócrifo, 340.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.